File No.30 / 01

至高のプロ仕様オーディオアンプ

日本を代表とするオーディオ・メーカーが2000年以降にくるSACDやハイレゾ音源などの高音質時代に向けたたいへん贅沢なプロ仕様のアンプです。

このA社のプロ仕様アンプをここで取り上げたのは、A社のプロオーディオの未来に向けた試みがプロの世界では受けいられなかっったことについて考えたかったからです。

私は、このA社のプロ仕様のオーディオアンプを見たとき、ついにプロの世界で本格的なクオリティ追及の時代に一歩前進したように感じました。

それが日本を代表とする高級民生用オーディオ・アンプのメーカーから登場したことに、たいへん嬉しく思いました。

しかし、このA社が挑戦的にプロの世界に送りだしたオーディオアンプは、プロの世界でメジャーになることはありませんでした。

このらのことから考えられるプロ・オーディオについてあらためて考え、事情や考えなど推測していきたいと思います。

A社のプロ仕様のアンプの特徴

画期的なA社のプロ仕様のオーディオアンプの特徴は、

■純A級動作100W(8Ω負担)× 2

■A級アンプで自然空冷方式

■BTL接続が可能で、モノラルで400W(8Ω負担)

■1Ω超低負担完全駆動

純A級動作100W(8Ω負担)× 2

純A級動作のオーディオアンプが理論的に音質が最も優れているということは分っているものの、プロのオーディオで採用されることはほとんどありませんでした。 (理論的にと掲載させていただいたのは、オーディオの信号波形が最も奇麗に出力されるということで、A級動作のアンプが音質が最も良いといっているのではありません。 AB級動作のオーディオアンプでもたいへん素晴らしい音質のものは多く存在します。)

オーディオでA級オーディオアンプは、理想的な信号増幅方法なのですが電力の4分の3を熱という形で捨て去る必要があり非効率で安定して大きな出力は得ることは難しい方法です。

このA社のプロ仕様の純A級動作のオーディオアンプは、純A級動作でステレオで100W(8Ω負担)という大きなな出力を確保しています。

プロ仕様のスタジオモニターの能率(100dBぐらい)からして、100W(8Ω負担)は十分な出力だと思います。

出力が100W(8Ω負担)あれば、普通の使用でスタジオのラージモニターぐらいは、楽々ドライブできます。

純A級動作のオーディオアンプで100W(8Ω負担)の出力を得ていることが、A社が技術的に優れている企業ということが理解できます。

A級アンプで自然空冷方式

オーディオでA級オーディオアンプは、理想的な増幅方法ですが電力の4分の3を熱という形で捨て去る必要があり、非常に非効率な方法です。 最も贅沢な信号増幅する方法と説明すればよいでしょうか?

つまり非効率ということは消費電力を多く消費するといいます。

この消費電力の大きさに関しては、電気料金は100年前と違い安価になっているのでプロの世界では問題はありません。

しかしA級オーディオアンプは、電力の4分の3を熱になるので大変な発熱するので、長時間使用し続けるとトラブルになりかねないので、プロの世界では敬遠されます。

プロの難しい条件の中に音質を最も重視して登場したのが、A社の純A級動作のオーディオアンプです。

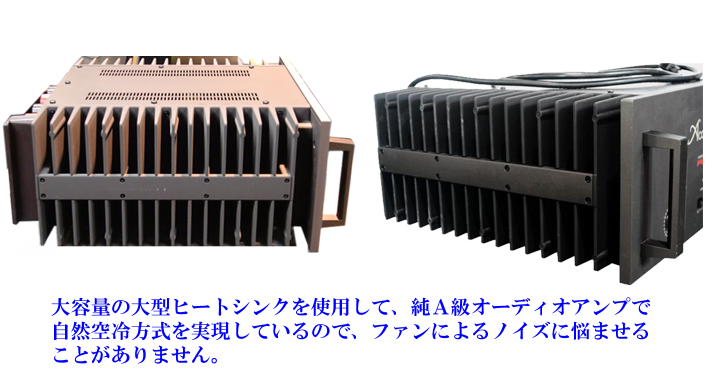

このA社の純A級動作のオーディオアンプは、大型ヒートシンクを利用してファンレスの

『自然空冷方式』

を採用しています。

ファンが回して熱を下げる方法は、最も簡単な温度を下げる方法ですが、ファンの音が大きくノイズとなり、再生音を詳細なモニタリングするのに支障になります。

A社の純A級動作のオーディオアンプは、『自然空冷方式』を採用しているので静かなスタジオでファンノイズに悩まされることなく、音をモニタリングすることができます。

純A級動作のオーディオアンプで『自然空冷方式』にするには、大型ヒートシンクをつければ実現できる訳ではなく、オーディオアンプに精通した技術力が必要とされます。

A社は民生用オーディオアンプから自然空冷方式の純A級動作のオーディオアンプを製作しており、かなりの実力と技術力をもった企業といえます。

BTL接続が可能で、モノラルで400W(8Ω負担)

プロの現場で、オーディオアンプの出力が100W(8Ω負担)が不安と感じる場合、片方のアンプを反転させて(BTL接続)でモノラルで400W(8Ω負担)の出力を得ることができるように設計されています。

ステレオで利用するにはアンプが2台必要になりコストが2倍必要になりますが、2台用意すれば出力で問題になることはありません。

A社の純A級動作のオーディオアンプをBTL接続で使用すれば、どのようなスピーカーでもドライブができます。

1Ω超低負担完全駆動

プロのスタジオモニターでコンデンサー型のスピーカーは、ほとんど使用されることはありませんが、コンデンサー型のスピーカーは、音が素直で繊細なので特別な事情で使用されることがあります。 (以前は、Philipsのスタジオの公式モニターとして、QUADのコンデンサー型のスピーカー使用されていた例があります。)

コンデンサー型スピーカーは、入力周波数によりインピーダンスが大きく下がることがあり超低負担の弱いアンプでは失速してしまいます。

A社の純A級動作のオーディオアンプは、1Ω超低負担完全駆動が可能でコンデンサー型スピーカーに限らず、どのような負担のスピーカーでも対応できるようになっています。